Podcast Sone & Solche

Tee, Talk & Lieblingsfolgen

Unser Sonderforschungsbereich wurde verlängert!

Wir nutzen das als Gelegenheit, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, noch einmal über die letzten Jahre und unsere Lieblingsfolgen nachzudenken, und einen Blick in die Zukunft von Sone & Solche zu werfen.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Theaterarbeit. Kunst, Care und Über/Leben in der Freien Szene

Was passiert im Theater, nachdem der Vorhang gefallen ist?

Freizeit, die Vereinbarkeit von Familie und Job sowie eine Altersvorsorge bleiben für viele Theaterpraktiker*innen in der Freien Szene oft unerfüllte Bedürfnisse und Wünsche. Knappe Kulturetats und Ressourcen sowie ein ständiger Innovations- und Wettbewerbsdruck kommen hinzu. Arbeiten von Projekt zu Projekt, unsichere Einkommen, prekäre soziale Absicherung bestimmen oft die Arbeitsrealitäten.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Befreiung! Und dann? 800 Jüdinnen und ein westfälisches Dorf

Am 1. April 1945 wurden in Kaunitz in Westfalen etwa 800 jüdische Frauen befreit. Zuvor mussten sie in Lippstadt Zwangsarbeiten leisten und sich schließlich auf einen „Todesmarsch“ nach Bergen-Belsen begeben. In Kaunitz floh die deutsche Wachmannschaft und Soldaten der US-Armee befreiten die Frauen und trafen damit erstmals auf jüdische Frauen.

Gemeinsam besetzten sie in Kaunitz Häuser und das erste jüdische Displaced Persons Camp der britischen Besatzungszone entstand.

Unsere Podcasterin ist gemeinsam mit Christina Wirth nach Kaunitz gefahren, um am Gedenktag für den 80. Jahrestag der Befreiung teilzunehmen, wo Christina Wirth als Rednerin auftrat.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Wie der Schneck zur Schnecke wurde. Tier-Mensch-Linguistik im Gespräch

Tiere fressen und Menschen essen. Aber warum eigentlich? Und seit wann ist das so?

Fragen wie diese können uns Tier-Mensch-Linguistinnen wie Damaris Nübling, Theresa Schweden und Lena Späth beantworten. Aber nicht nur diese. Die drei verraten uns auch, warum wir über Haustiere ganz anders sprechen als über Nutz- und Wildtiere und was wir aus Begriffen wie „Hundewetter“ und „bärenstark“ über die Geschichte unserer Beziehung zu Tieren lernen können. Und was bedeutet unsere enge Beziehung zu unseren Haustieren für deren Namengebung?

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Live aus der Ausstellung - Menschen Sort[ier]en

Im Rahmen unserer Ausstellung „Menschen Sort[ier]en“ haben wir eine Live-Podcastfolge aufgenommen – mit dabei war Tobias Boll, einer der Projektleiter der Ausstellung und Mit-Initiator dieses Podcasts.Tobias ist Soziologe. Er leitet das Teilprojekt „Sexuelle Humandifferenzierung und Behinderung“.

Friederike Brinker

Shades of Power

How Beauty Becomes Politics in the Jamaican Diaspora

Why read this?

Because it’s about skin, hair, and beauty – but really, it’s about identity, belonging, and power. This post explores how Jamaican women in Montreal use beauty practices such as skin lightening and hairstyling not just to look good, but to navigate complex social worlds. If you’ve ever thought beauty is just personal, this might change your mind.

Lisa Johnson

Podcast Sone & Solche

Zwischen Cyberpsychos und Androiden. Die Zukunft des Menschen in digitalen Spielen erfahren.

Marcel Thiel-Woznica forscht als Soziologie zu soziotechnischen Zukunftsvisionen des Menschen in digitalen Spielen. Er schaut sich in Science Fiction Computerspielen fiktive Humankategorien an und fragt: Wie führen digitale Spiele diese Personengruppen erzählerisch ein und welche Kategorisierungsprozesse gehen damit einher? Und wie werden solche Repräsentationsfiguren soziotechinischer Zukunftsvisionen des Menschen im Rahmen der Spielpraxis erfahrbar gemacht?

Friederike Brinker

A Report on the CRC’s Spring School 2025:

Human Differentiation: Understanding the Cultural Making of Human Categories

From April 2 to 10, 2025, the Collaborative Research Center 1482 “Human Differentiation” was delighted to host an international Spring School entitled “Human Differentiation: Understanding the Cultural Making of Human Categories” at Johannes Gutenberg University Mainz. We hosted 29 pre- and postdoctoral researchers from outside Mainz, based at universities in Europe, the United States, South America, and India.

Lisa Weglinski

Podcast Sone & Solche

Woher bekommen Roboter ihre Körper?

Mit Herbert Kalthoff sprechen wir darüber, wie menschenähnlich ein Roboter sein kann, bevor wir uns vor ihm gruseln, wie ihre Körper gestaltet werden und welche Aufgaben sie übernehmen. Er berichtet: Wie sieht es in einem Robotiklabor aus? Und was lernen wir über die Betrachtung von Robotern über uns Menschen?

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Sind Bibliothekare schüchtern und Frauen fürsorglich? Warum wir Stereotype brauchen

Männer sind durchsetzungsstark, Frauen fürsorglich und Bibliothekare schüchtern. Diese oder ähnliche Stereotype schlummern in den meisten von uns. Aber warum eigentlich?

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Gefährdete Gefährder – wie wir uns in Pandemien kategorisieren

Welche Unterscheidungen zwischen Menschen werden in einer Pandemie wichtig? Nicht nur Mediziner:innen interessieren sich für Pandemien, auch Soziolog:innen forschen zu Corona & Co.

Friederike Brinker

Alterisieren

Unterscheidungen zwischen Menschen sind meist auch Selbstverortungen. Sie wirken für die Unterscheidenden nicht wie links/rechts- sondern wie innen/außen-Unterscheidungen, sie trennen Gleiche von Ungleichen, „uns“ von „denen“.

Stefan Hirschauer

Podcast Sone & Solche

Melanin Matters II

In the second part of our "Melanin Matters" Podcast episode we discuss the connections between skin tone and class, the connections between skin tone and gender as well as how the skin of our researchers influences their work.

Friederike Brinker

Asymmetrisieren

Manifest asymmetrisch werden Unterscheidungen, wenn sie die alterisierte Seite auch als ungleichwertig differenzieren.

Stefan Hirschauer

Differenzierung

Differenzierung wird im SFB nicht als evolutive Ausdifferenzierung einer vormals undifferenzierten Einheit verstanden, sondern praxeologisch: als ein konflikthafter und reversibler Prozess des Auseinanderfindens, -haltens, -ziehens und -treibens, der fortlaufend aufrechterhalten und institutionell aufgebaut oder zurückgebaut wird.

Stefan Hirschauer

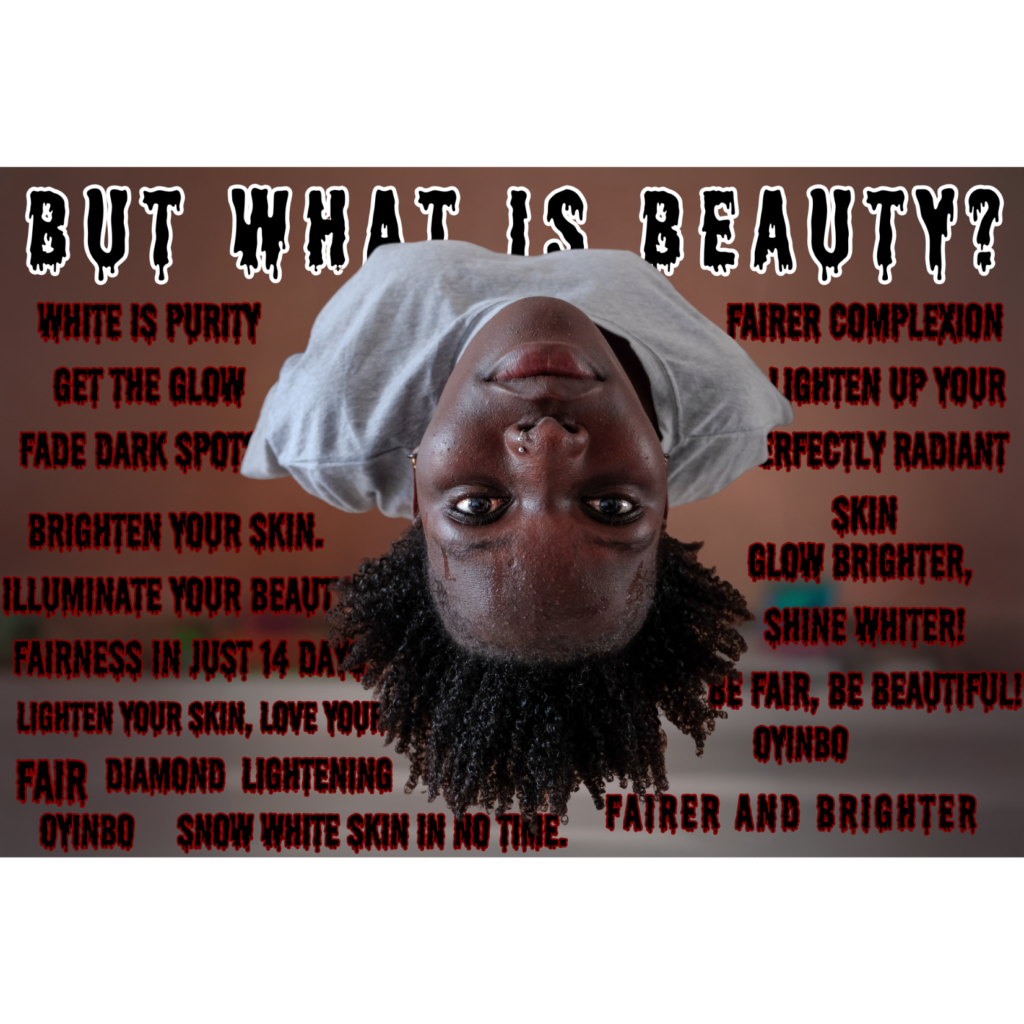

Melanin Matters - a photography workshop in Lagos, Nigeria

Glimpses at Coloristic Human Differentiation

From 29 October to 5 November, the CRC 1482 Human Differentiation, the Goethe-Institut Nigeria and the Nlele Institute jointly organised a photography workshop on skin and skin tones. Throughout the workshop, participants explored how we perceive and think about skin and skin tones and how photography can influence these perceptions. During the week-long workshop, participants also had time to develop their own photography projects, some of which will be discussed in this post.

Marion Grimberg

Making Sense of Emerging Categories in Life's Key Transitions: Tau's Journey

Migration is often seen through the lens of borders, national policies, and demographic statistics, but less attention is given to the lived experiences of migrants as they navigate these realities.

Heike Drotbohm

Dissimilieren

Markierungen sorgen für ästhetische Abstandsvergrößerung, sie führen Unterscheidungen über die Oberflächengestaltung von Objekten, Dissimilierungsprozesse schreiben sie ihnen auch materiell und habituell ein.

Stefan Hirschauer

Doing Differences

Der praktische Vollzug von Humandifferenzierungen hat es stets mit Mehrfachzugehörigkeiten von Menschen zu tun. Er besteht daher aus einer sinnhaften Selektion aus konkurrierenden Unterscheidungen, die erst einen Unterschied schafft, der einen Unterschied macht.

Stefan Hirschauer

Entdifferenzierung und Indifferenz

In der longue durée kann die gesellschaftliche Relevanz einer Differenzierung zwischen Menschen noch weiter abgebaut werden.

Stefan Hirschauer

Grenzbildung und Polarisierung

Soziale Grenzen wachsen auf der Basis von Alterisierungen und Segregationen. Es sind stark institutionalisierte und sozial kontrollierte Unterscheidungen, deren Querung nur mehr an Kontrollposten, also ihrerseits begrenzten Durchlässen, möglich ist.

Stefan Hirschauer

Humandifferenzierung

Humandifferenzierung ist die personelle Differenzierung der Gesellschaft. Diese ist auf mehrfache Weise in soziale Einheiten gegliedert.

Stefan Hirschauer

Kategorien

Kategorien der gesprochenen Sprache entheben Unterscheidungen ihrer situativen Kontexte, machen sie wiederholbar und verstetigen sie.

Stefan Hirschauer

Kategorisieren und Markieren

Kategorisieren ist ein Akt der Zuweisung, der einem Objekt in einer Unterscheidungshinsicht eine Zugehörigkeit zuschreibt.

Stefan Hirschauer

Klassifizieren

Kategorisieren ist explizites Unterscheiden, Klassifizieren ist explizites Kategorisieren. Die Nachhaltigkeit und Folgenträchtigkeit von Kategorien steigt, wenn sie auch in eine wissenschaftliche und rechtliche Ordnung der Dinge eingehen.

Stefan Hirschauer

Kulturelle Un/Gleichheit

Jede Unterscheidung erzeugt in einem Zug Gleichartiges und Ungleichartiges. Sie schafft in einer diffus begrenzten Menge (z.B. einem Haufen Puzzleteile) zwei neue Einheiten, deren Einheitlichkeit sie behauptet.

Stefan Hirschauer

Personenformate

Personenformate sind kulturelle Schemata, die Menschen als Elemente spezifischer sozialer Einheiten perspektivieren.

Stefan Hirschauer

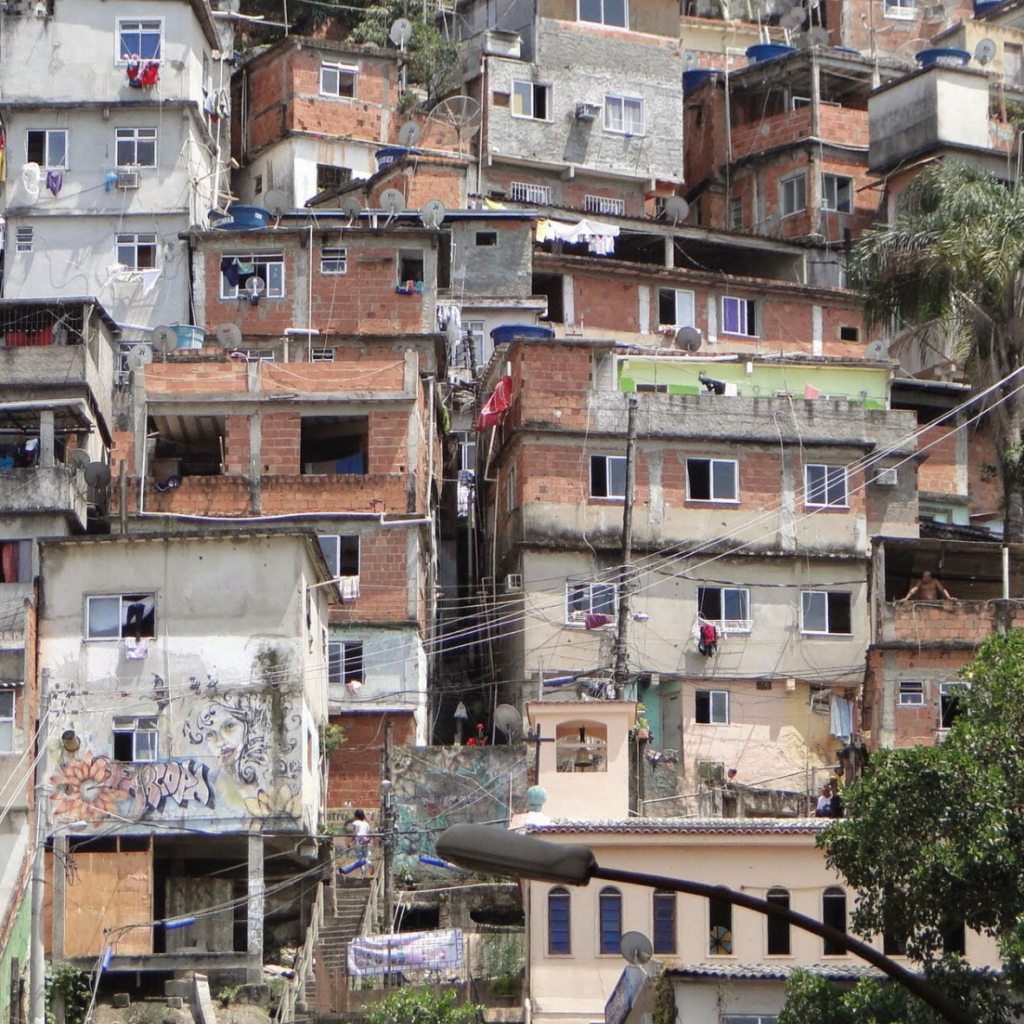

Segregieren

Segregieren ist die räumliche Artikulierung von Unterscheidungen, die für eine buchstäbliche Abstandsvergrößerung sorgt, etwa die ethnische residenzielle Segregation oder die Geschlechter-segregation im Sanitärbereich.

Stefan Hirschauer

Sinnschichten des Kulturellen

Das Kulturelle existiert ontologisch heterogen: als explizite Semantik, als habituelle Praxis, als materielle Artefakte und in weiteren Modi.

Stefan Hirschauer

Undoing Differences und Differenznegation

In dem Maße, in dem Unterscheidungen praktisch vollzogen werden, können sie auch unterbrochen oder eingestellt, soziale Zugehörigkeiten also deaktiviert werden.

Stefan Hirschauer

Unterscheidungen

Die elementare Stufe von Differenzierungen besteht aus fragilen Differenzierungsakten im Rahmen situierter Praxis (etwa zwischen der Färbung von Puzzleteilen, der erlebten Attraktivität oder der Sympathie für Menschen).

Stefan Hirschauer

Podcast Sone & Solche

Melanin Matters – Skin tone differentiation in Lagos, Nigeria (Part 1)

In November 2024, PhD student Marion Grimberg and podcast host Friederike Brinker travelled to Lagos, Nigeria, to talk about skin tone differentiation. We also recorded a podcast episode during our workshop for wome*n called “Living in your own skin”. For the podcast we conducted our usual interview with a scientist (in this case: three scientists), and also included shorter interviews with workshop participants who shared their personal experiences with skin tone differentiation.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Granfluencer. Altern Influencer anders?

Dr. Ruth Gehrmann beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Perspektiven auf das Alter und der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Altern. Die Amerikanistin forscht im Teilprojekt „Successful Aging: Best Agers am Schnittpunkt von Alters- und Leistungsdifferenzierung“. Sie betrachtet das Thema Alter und Altern im Bereich Lifestyle.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Warum sehbehinderte Läufer:innen Augenbinden tragen – wie die Paralympics Menschen sortieren

Elena Backhausen war bei den Paralympics 2024 in Paris. Sie schaute sich dort nicht nur die Wettkämpfe an, sondern sprach auch mit Athlet:innen und Guides.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Wie performt man psychische Krisen im Theater?

Mirjam Kreuser war im August auf dem Edinburgh Fringe, dem größten Theaterfestival der Welt. Dort schaute sie sich Performances an, bei denen die Darsteller:innen ihre psychischen Krisen zum Thema machen.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Warum der Playboy im Wirtschaftsregal steht. Wie unterscheiden Zeitschriften Menschen?

Dr. Sabina Fazli ist Zeitschriftenforscherin und beschäftigt sich mit der Frage: wie werden Menschen durch Zeitschriften unterschieden? Schon die Platzierung im Geschäft sagt etwas darüber aus, wie man sich die Leserin oder den Leser vorstellt. Und indem wir eine Zeitschrift auf den Wohnzimmertisch legen, zeigen wir unseren Gästen wer wir sind und wofür wir uns interessieren.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Language in Rwanda and the Great Lakes Region: Linguistics, Politics and Identity

Kinyarwanda is a complex language, not only because of its structure but also due to its history and variation across borders. Spoken by at least 20 million people, it is the second-most widely spoken language in the Bantu family. Linguists Nico Nassenstein and John Doldo IV are interested in this language, which serves as a good illustration of how linguistic variation is connected to history, politics and identity.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Rassismus darstellen – Wie wirkt experimentelles Theater?

In dem Theaterstück „Enjoy Racism“ wird das Publikum nach Augenfarbe getrennt – die blauäugigen dürfen der Performance der Moderatorin „Marie Caroline Blanche“ live verfolgen und bekommen sogar ein kleines Buffet, die Braunäugigen werden in einen kellerartigen Raum gebracht und verfolgen die Show nur über einen Bildschirm. So soll das Publikum am eigenen Leib erfahren, wie sich Diskriminierung und Rassismus anfühlen.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Albinismus – Erfahrungen und Perspektiven aus Ethnologie und Linguistik

Bei Albinismus denken viele von uns zunächst an sehr helle Haut und Haare. Aber wusstet ihr, dass Menschen mit Albinismus meist auch noch eine Sehbehinderung haben? Und dass es viele verschiedene Formen von Albinismus gibt?

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Mit den Händen sprechen. Warum nutzen wir Gestik?

Jürgen Streeck forscht seit den 1980er Jahren zu Gestik. Angefangen hat es damals damit, dass Videoaufzeichnungen auch für Sozialwissenschaftler:innen bezahlbar wurden. Somit entstanden neue Möglichkeiten, diesen Teil der Kommunikation aufzuzeichnen.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Ein guter Arbeiter isst Fleisch? Ernährungspolitik in der Geschichte der USA

Dr. Anja-Maria Bassimir ist Historikerin, Religionswissenschaftlerin und Amerikanistin und forscht zu bürokratischen Humandifferenzierung im Kontext von Migration und Sozialstaat in den USA - konkret interessiert sie sich für Ernährungspolitik in den USA der 20er und 30er Jahre.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Aus Displaced Person wird Flüchtling. Displaced Persons nach 1945

11,3 Millionen Menschen galten nach dem Zweiten Weltkrieg als „Displaced Persons“ – Überlebende der Shoah, Menschen, die verschleppt wurden, um Zwangsarbeit zu leisten, aber auch Menschen, die vor der Roten Armee flohen und Täter:innen.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Warum Streit zur Demokratie gehört

Was sind eigentlich Vielfalt, Diversity oder auch Vielheit? Und seit wann sprechen wir überhaupt über gesellschaftliche Vielfalt? Und wie kann es sein, dass eine zahlenmäßige Mehrheit trotzdem manchmal als Minderheit gilt?

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Wie Freiwillige in Brasilien Hunger begegnen

Elena Reichl forschte von Januar 2022 bis März 2023 in São Paulo und Curitiba in Brasilien, unter anderem während der Präsidentschaftswahl, die der linke Politiker Luis Inácio Lula da Silva (Lula) knapp gegen den bis dahin regierenden Rechtspopulisten Jair Bolsonaro gewann. Soziale Ungleichheiten wurden durch die gekürzte Sozialpolitik Bolsonaros und die anhaltende pandemische Situation zusätzlich verschärft.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Wie wir Menschen nach Leistung unterscheiden

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft: Über Leistung werden Unterschiede zwischen Menschen nicht nur hergestellt, sondern auch legitimiert. Wir sollen etwas leisten, bis ins hohe Alter hinein, beim Sport, in der Kunst und bei der Arbeit und auch mit Behinderungen. Aber was genau bedeutet eigentlich Leistung?

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Geben und Nehmen: Wer erhält Unterstützung und wer leistet sie?

Was ist der Zusammenhang zwischen Care oder Sorgearbeit, sozialer Ungleichheit und Macht? Wer erhält Unterstützung und wer leistet sie? Und inwieweit beeinflussen politische Spannungen in Brasilien die Frage, wem geholfen werden sollte?

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Freund/Feind: Wie hilft ein gemeinsamer Feind, Unterschiede zu überwinden?

In diesem Podcast geht es darum, dass wir Menschen in Schubladen stecken – aber warum tun wir das eigentlich? Was können wir tun, um unsere Stereotype abzubauen und wie hilft ein gemeinsamer Feind dabei, ganz unterschiedliche Menschen zusammenzubringen? Wonach unterscheiden wir Menschen eigentlich am stärksten, ist es Race, Gender, Status oder vielleicht doch etwas ganz anderes?

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Arabisch oder Ukrainisch? Welche Rolle spielt Sprache bei der Aufnahme Geflüchteter?

Wie fanden zu Beginn des Kriegs in der Ukraine Geflohene und Helfer:innen zueinander? Wer spricht wen in welcher Sprache an? Um unter anderem dies herauszufinden, hat Kaiko im Berliner Hauptbahnhof und einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete die Beschilderung untersucht. In dieser Folge erzählt Kaiko von ihrer Forschung, davon, wie wir entscheiden, in welcher Sprache wir einander ansprechen und warum wir an der Sprache allein nicht prüfen können, woher jemand kommt.

Friederike Brinker

Podcast Sone & Solche

Katzenmami und Hundemama: Wie sprechen Tiere auf Instagram?

Dr. Miriam Lind erforscht Hunde und Katzen auf Instagram: Wovon berichten die Tiere dort? Wie sprechen Sie? Sprechen Hunde eine andere Sprache als Katzen? Und englische und Französische Katzen anderes als Deutsche? Wie kommt es, dass manche Tiere mit im Bett schlafen dürfen, während wir andere essen?

Friederike Brinker